早在先秦时期,《尚书·尧典》中的一句“诗言志,歌永言,声依永,律和声”,就奠定了中国古典诗歌的哲学基础和美学典范。从《诗经》开始,中国诗歌就建立了与音乐相结合的抒情传统。纵观这一悠久深厚的文学传统,既有《诗经》《楚辞》的弦歌浏亮,也成就了汉魏以来乐府诗的灿烂和唐代近体诗歌的辉煌。就在唐诗之葩鲜艳丰盈之际,一种新兴的和乐文学样式——词,伴随着风靡一时的流行俗乐——“燕乐”(或名之曰“宴乐”)潜滋暗长,并逐渐兴盛起来。

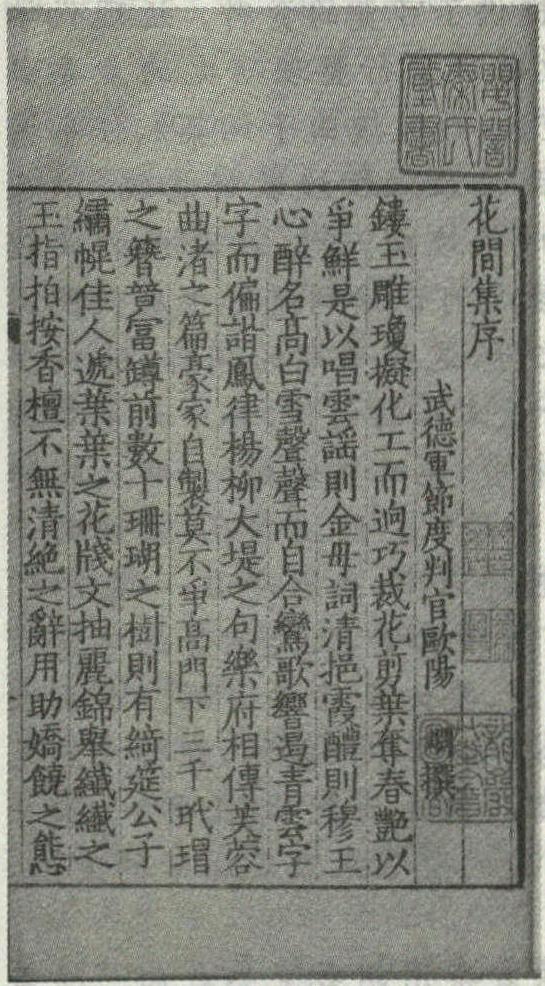

至于词具体产生的时间,学术史上聚讼纷纭。词既赖燕乐而生,那么词之产生自然与燕乐之形成不相远。宋代学者沈括在《梦溪笔谈》卷五《乐律一》中谓:“自唐天宝十三载(754),始诏法曲与胡部合奏,自此乐奏全失古法,以先王之乐为雅乐,前世新声为清乐,合胡部者为宴乐。”所以,笔者赞同五代词人欧阳炯的说法,他在《花间集序》中认为,词的起源与兴盛,是一个渐进的过程,其渊源虽可上溯“六朝宫体”,然而其真正的兴起和繁盛却在隋唐时期:“有唐已降,率土之滨,家家之香径春风,宁寻越艳;处处之红楼夜月,自锁嫦娥。在明皇朝则有李太白之应制《清平乐》词四首,近代温飞卿复有《金筌集》。迩来作者,无愧前人。”

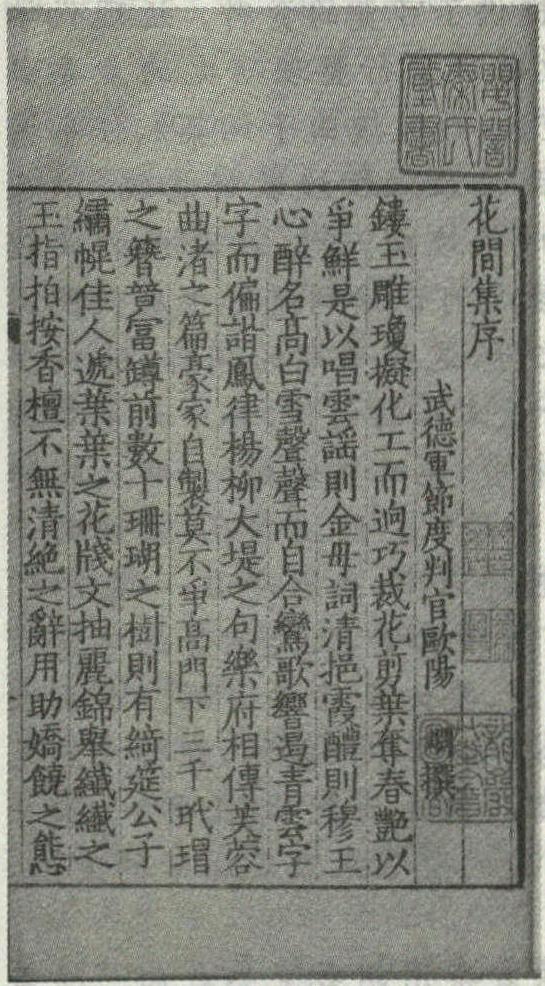

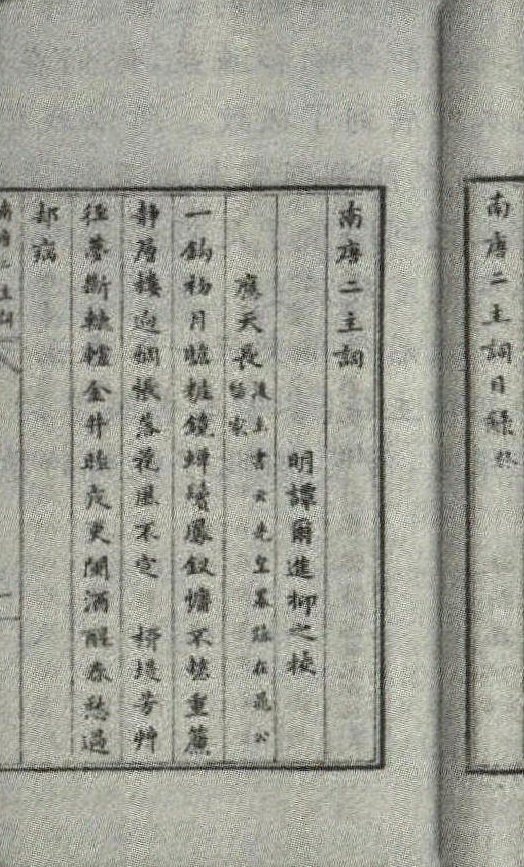

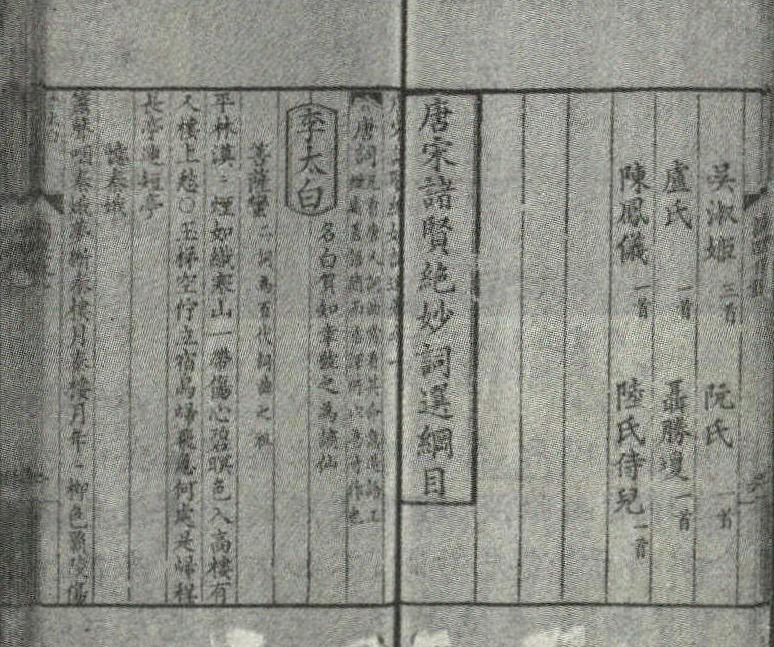

明正德年间吴郡陆元大覆宋刊本《花间集》书影

词起源于隋唐,是隋唐时期音乐革新的产物。隋唐时期,从西域传入的音乐逐渐和汉族的传统音乐融合,产生了与传统雅乐相对的“燕乐”,随即“燕乐”逐渐成为当时传播最广泛、最具有群众性和生命力的抒情音乐。唐代的词,就是与这一新兴音乐相配的歌辞,所以,在唐代就有“曲子词”之称。除此之外,词还有诸如“乐章”(柳永《乐章集》)、“歌词”(鲖阳居士《复雅歌词》)、“寓声乐府”(贺铸《东山寓声乐府)、“近体乐府”(欧阳修《欧阳文忠公近体乐府》)、“歌曲”(姜夔《白石道人歌曲》)、“笛谱”(周密《蘋洲渔笛谱》)等别称,单从这些别称中,就可以清晰地表明词的歌辞性质,此诚清代文学家孔尚任在《蘅皋词序》中所说:“夫词,乃乐之文也。”

词与诗盖同其性情而异其体调。因其和乐,故而在体制上词形成了一系列与唐代近体格律诗相区别的显著标志。而词与音乐的密切关系,使得词这一新兴的文学样式将中国古典诗歌抒情传统中对辞情、声情的追求实现了高度的统一和完美的结合,正如现代著名学者刘永济先生《词论》卷上所谓:“填词远承乐府杂言之体,故能一调之中长短互节,数句之内,奇偶相生,调各有宜,杂而能理,或整若雁阵,或变若游龙,或碎若明珠之走盘,或畅若流泉之赴谷,莫不因情以吐字,准气以位辞,可谓极错综之能事矣。”

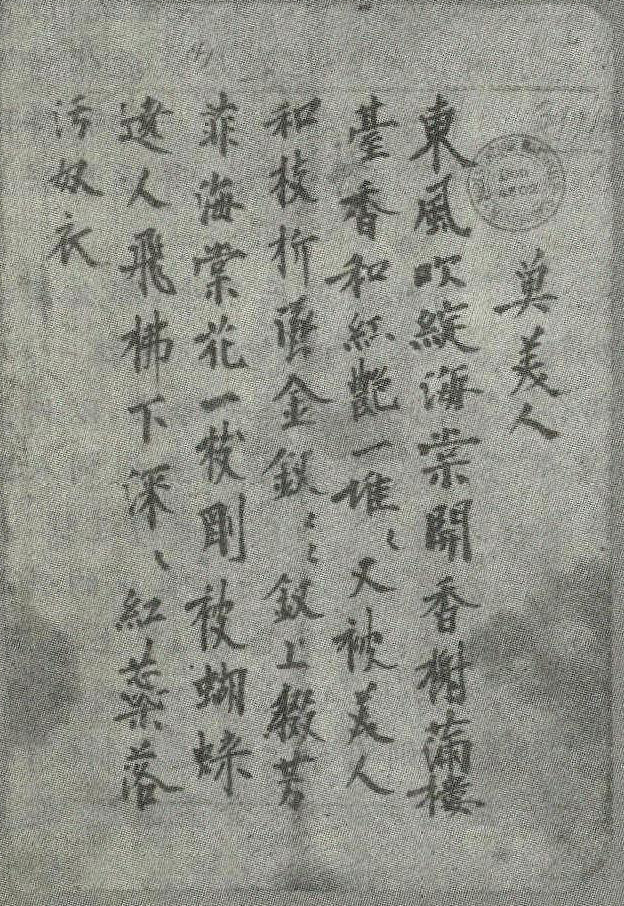

在燕乐风行的环境里,大约在盛唐之际,民间就有和乐的歌辞在酝酿和流传。清代光绪二十六年(1900),在敦煌莫高窟的藏经洞内发现了大批唐代写卷,其中就有不少和乐的歌辞。这些敦煌写卷中的歌辞是中国词曲发展史上重要的一环,它是由汉魏六朝乐府诗向宋元词曲发展的桥梁,为五代两宋词的兴盛繁荣开辟了道路。敦煌歌辞的发现,也为探溯词曲的起源、发展与音乐的关系,提供了可贵的资料。近现代学者对敦煌歌辞进行整理研究的主要成果有王重民的《敦煌曲子词集》、任半塘的《敦煌曲校录》《敦煌歌辞总编》以及饶宗颐的《敦煌曲》等。在存世的敦煌写卷中,我们可以读到流行于唐代民间的大量歌辞,这些早期的词作,除极少的一部分是文人的创作,其中大多数都是民间的作品。虽然从文字功夫和艺术技巧上来看,还略显粗糙,但所反映的民间现实生活和各种人物的思想感情则往往真切动人。阴法鲁在《敦煌曲子词集序》中这样评价敦煌曲子词:“抒情的作品,缠绵坦率,幽思洋溢;一般的作品,信口信手,出语自然,所表现的所含蕴的是何等的真实,又是何等的丰富。”如敦煌曲子词《菩萨蛮》一阕曰:“枕前发尽千般愿,要休且待青山烂。水面上秤锤浮,直待黄河彻底枯。白日参辰现,北斗回南面。休即未能休,且待三更见日头。”全词质朴可爱,无论主题还是写作手法,都与汉乐府民歌《上邪》如出一辙,用“山无棱,天地合,乃敢与君绝”的海枯石烂般的誓言来表现深挚的爱情,而比《上邪》更具曲折之致。

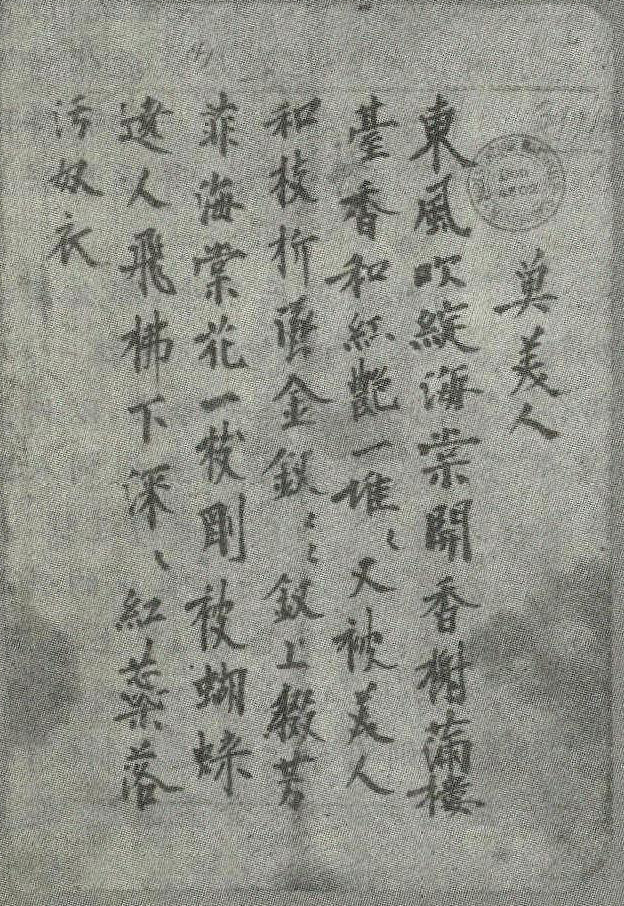

《敦煌曲子》残稿法国巴黎国家图书馆藏

据《旧唐书·音乐志三》载:“自开元以来,歌者杂用胡夷里巷之曲。”随着燕乐以及“胡夷里巷之曲”的繁衍兴盛,民间歌曲和民间曲辞在文人中也产生了较大的影响。中、晚唐时期,随着一批文人的积极参与创作,词这一种新兴的抒情文学样式逐步成熟和定型,也在艺术上取得较大的成就。至于谁是中国文学史上最早涉足曲子词创作的文人,以往多据笔记史料记载,说李白作《清平调》三首以及《菩萨蛮》(平林漠漠烟如织)、《忆秦娥》(箫声咽)等,是中国文人词作之祖。此说疑点颇多,学术界尚存较大争议。但是有一点可以明确的是,在中唐以后,已经有很多文人开始涉及词这一全新的领域了。其中最为知名的当数白居易和刘禹锡这两位诗人。白居易所写的《忆江南》《长相思》等短篇小令,韦应物的《调笑令》,刘禹锡的《忆江南》《潇湘神》,张志和的《渔歌子》等作品,都称得上脍炙人口的名篇。然而白居易等人的词作,也只是偶尔为之,数量并不多,但文人逐渐的参与,无不昭示着词这一文体发展的文人化进程以及雅化的步伐。在唐代,真正集中精力大量进行词的创作,并且取得较高艺术成就的,还要数晚唐时期的温庭筠和韦庄。

温庭筠与韦庄在词史上并称为“温韦”,主要就其词史地位而言,若论二人的词风,实则异趣。温词以物象之精美秾艳而著称,后人就因其词作“极流丽”,而誉之为“《花间集》之冠”(宋代黄昇《唐宋诸贤绝妙词选》卷一)、“《花间》鼻祖”(清代王士禛《花草蒙拾》)。温庭筠词作绝少有情感直接明白的叙述,大多通过物象的错综排比,以及音律的抑扬顿挫、长短变化来增加其表现的直觉美。正是这种写法,使得后世对温词的品鉴也颇存纷歧。如其名作《菩萨蛮》(小山重叠金明灭),清人张惠言和陈廷焯都认为有楚骚之遗意,张惠言在《词选序》中说它有《

离骚》“初服”之意;陈廷焯《白雨斋词话》则说:“飞卿《菩萨蛮》十四首,全是变化楚《骚》。”而刘熙载《艺概·词曲概》中则亦谓,温庭筠的小词“类不出乎绮怨”,并无深远的托意,此说与王国维《

人间词话》同调。

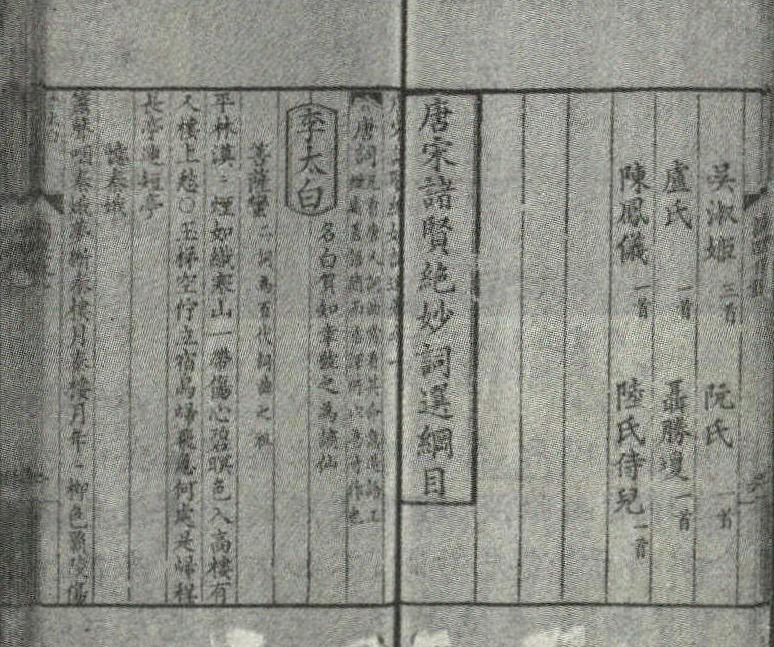

明万历年间舒伯明梁溪刊本

《唐宋诸贤绝妙词选》书影

韦庄的词风清简,感情劲直真切,与温庭筠有很大的不同。在其清简的文字中却不乏蕴蓄幽微、感发深远之旨,正如陈廷焯《白雨斋词话》所谓:“似直而纡,似达而郁”。如其《菩萨蛮》中“人人尽说江南好,游人只合江南老”一语,写尽了多少游子的怅惘迷思的情怀,故而为世人传诵不绝。

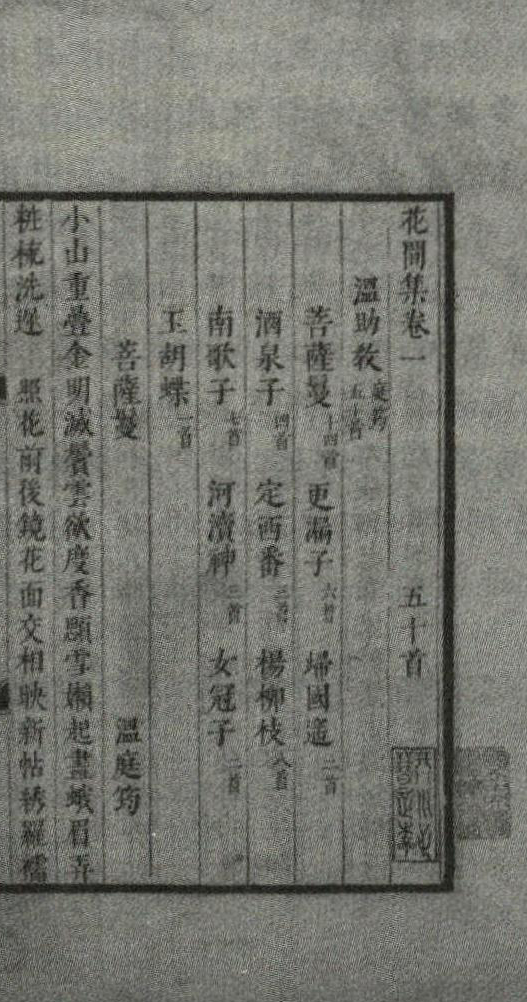

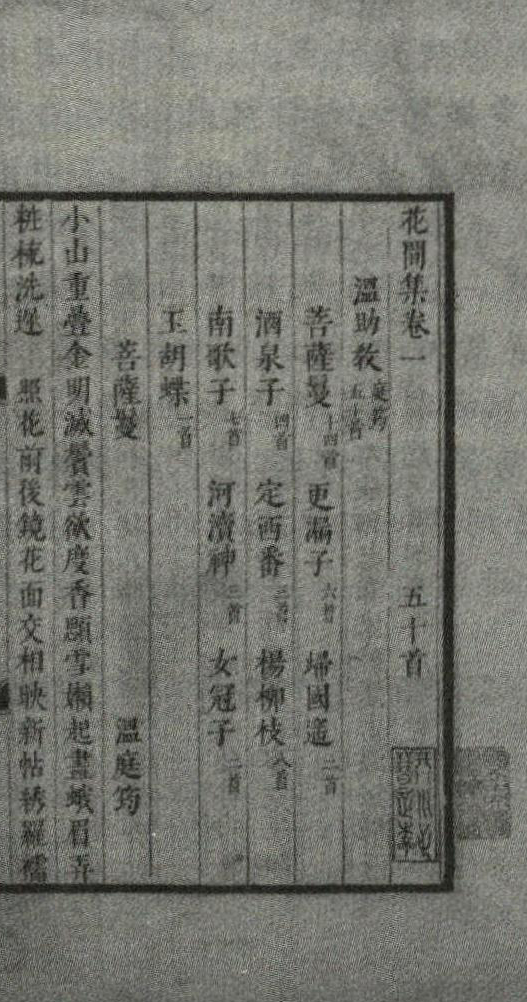

五代十国,是一个战乱的时代,但是词这一新兴的文学样式却得到了长足的发展。期间最为引人注目的就是西蜀、南唐两个词学创作中心。中国文学史上第一部文人词集《

花间集》也正诞生于这一时期的西蜀,欧阳炯在《花间集序》中更将此际文人创作的词作称为“诗客曲子词”。

明虞山毛氏汲古阁刊

词苑英华本《花间集》书影

《花间集》中的不少词作是供伶人演唱的曲子词,诚如欧阳炯《花间集序》所谓:“则有绮筵公子,绣幌佳人,递叶叶之花笺,文抽丽锦;举纤纤之玉指,拍按香檀。不无清绝之辞,用助娇娆之态。”所以,闺阁生活和男女相思题材自然成为作品的主要内容,“词为艳科”几乎成为这一时期词坛的主要风貌。但是如何评价《花间集》及其中的词作,则绝不应简单粗暴地以“香艳”一语而加以抹杀。王国维《人间词话》的态度倒不失为一种科学的态度,所谓“词之雅郑在神不在貌”也。就其貌而言,《花间集》中的作品多以男女相思为主,然其境界格调之高下却因其内在神思、韵致之异而有着天壤之别。清人况周颐《蕙风词话》就批评欧阳炯的《浣溪沙》(凤屏鸳枕宿金铺)云:“自有艳词以来,殆莫艳于此矣!”但我们也能在《花间集》中读到顾夐《河传》(棹举)这样清幽雅淡、缠绵哀怨的抒情佳作,词人将“天涯离恨”的离别相思之情,完全熔铸于“波光渺渺,不知何处。岸花汀草共依依,雨微,鹧鸪相逐飞”,“江声咽,啼猿切”的意境之中。也不乏鹿虔扆《临江仙》词中“无赖晓莺惊梦断”“暮天微雨洒闲庭,手挼裙带,无语倚云屏”这样的要眇宜修的情思。

当然,花间词的题材也并不拘局于儿女情长的“艳科”。鹿虔扆的《临江仙》词曰:“金锁重门荒苑静,绮窗愁对秋空。翠华一去寂无踪。玉楼歌吹,声断已随风。烟月不知人事改,夜阑还照深宫。藕花相向野塘中,暗伤亡国,清露泣香红。”直堪称抒写亡国之痛的佳作,陈廷焯在《云韶集》中赞之云“深情苦调,有黍离、麦秀之悲”,实堪与李后主之词相匹敌。李珣的《渔歌子》等表现了词人隐沦之情和故国之思,亦是《花间集》中的别调。此外还有毛文锡《甘州遍》(秋风紧)这样的边塞词,北宋范仲淹的名作《渔家傲》(塞下秋来风景异)就撷取了毛文锡这首小词之菁华,近人夏承焘先生评价范仲淹的这首词说:“是五代以来婉约柔靡词风转变的开端,是

苏轼、

辛弃疾豪放词的先驱。”由此我们也不难发现,后世所谓婉约、豪放两种词风,都可以在《花间集》中寻找到渊源。

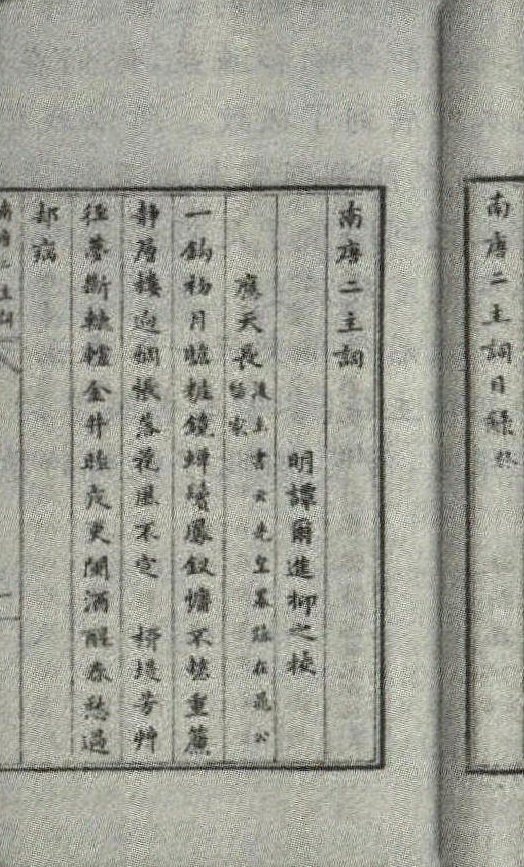

地处江南的南唐,是五代时期又一个重要的词学中心。受到当时流行的“缘情说”影响,南唐君臣在词的创作上注重自我真情的抒写,他们尤其追求内心感情的细腻表达和意境的细美深广,冯延巳的“风乍起,吹皱一池春水”(《谒金门》)和中主李璟的“细雨梦回鸡塞远,小楼吹彻玉笙寒”(《摊破浣溪沙》),无不是这一风格的典范。就总体的情况而言,南唐词之特色,就在于它们特别富于感发的意趣,在文本表面所叙述的景物之外,更往往能引起读者心灵中许多丰美的感动和联想。这样的作品与《花间集》是属完全不同的两种风格类型,所以王国维在《人间词话》中说:“中、后二主词皆在《花间》范围之外。”细究来,南唐词人之间又存在着细微的差异,以南唐二主为例,中主的词是以自然风发的怀思向往之情致为主;而后主词则是以其沉挚顿挫、抑郁惝恍为特质的。

明万历年间墨华斋本

《南唐二主词》书影

李后主的词,是以其全部身心去倾注一份纯真深挚的感情而谱成的生命乐章。“于富贵时,能作富贵语;愁苦时,能作愁苦语。无一字不真,无一字不俊。”(刘毓盘《词史》)后主的词作,缘情而发,亡国前夕“愁思悲歌不已”(《新五代史·南唐世家》),入宋后则是“此中日夕,只以眼泪洗面”,“郁郁不自聊,尝作长短句”(《乐府纪闻》记后主与故宫人书)。故而后主的词没有藻饰的雕琢,没有浓艳的脂粉气,一任感情的自由抒发,表现出一种真率的自然美,正如清代词人周济所讲的“粗服乱头,不掩国色”(《介存斋论词杂著》)。李后主的词用清雅无华的语言、白描的手法将感情表现得曲折幽微、感慨深沉,诸如“离恨恰如春草,更行更远还生”“问君能有几多愁,恰似一江春水向东流”“流水落花春去也,天上人间”“林花谢了春红,太匆匆”等传诵千古的名句,莫不如是。李后主这种直抒胸臆、直吐心声的风格,一直影响到后来苏轼、辛弃疾“满心而发”“肆口而成”的雄奇词风,正因为此,王国维在《人间词话》中不仅以为其词“在《花间》范围之外”,更是明确提出:“词至后主而眼界始大,感慨遂深,遂变伶工之词而为士大夫之词。”

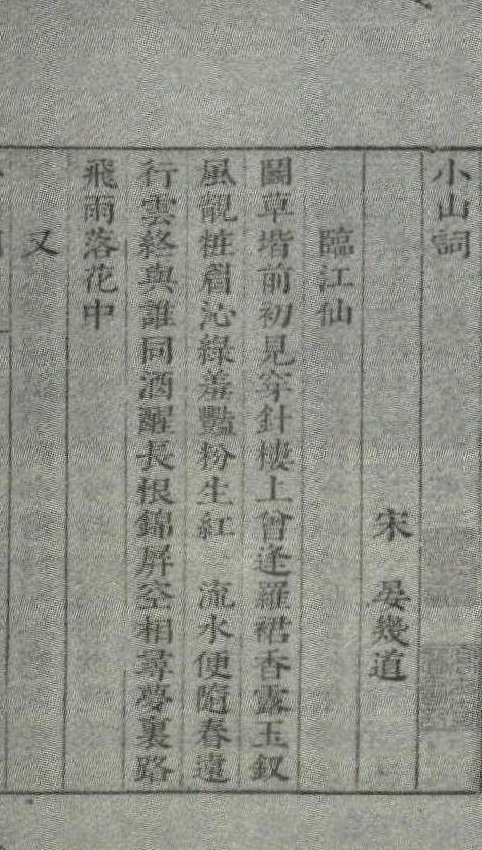

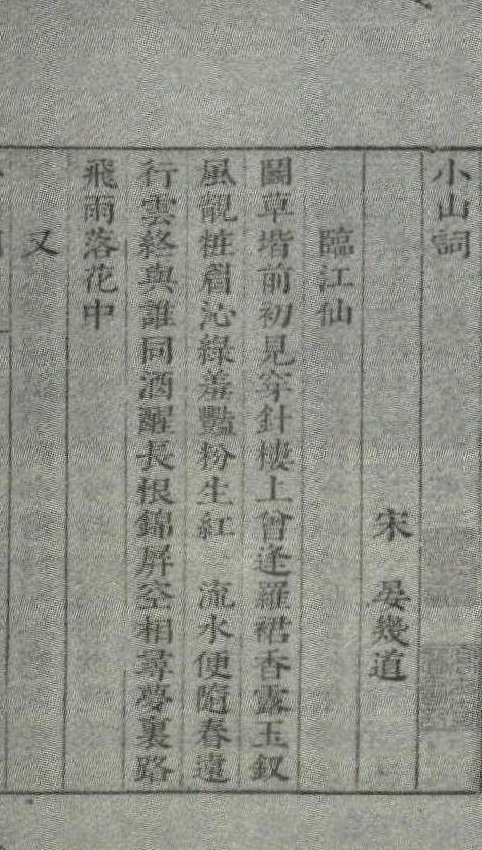

明虞山毛氏汲古阁刊宋六十家词本《小山词》书影

北宋初年的词家如

晏殊、

欧阳修、晏幾道等,其创作也无不受到了五代十国词风的影响和滋益,他们在体制和风韵上,多承南唐之余绪,并将小令词的艺术发展到了极致。所以我们在欣赏宋词经典名作,或是纵论两宋词的辉煌时,自不能割断它与唐五代词之间的血脉和渊源。故而我们在编纂本书时,对唐五代词给予了足够的观照。唯有如此,才能使广大的读者朋友真正全面了解词的发展历史。

最后简单交代一下唐五代词部分的编纂情况。本部分由苏州大学文学院杨旭辉主持,参加本书编纂的人员主要是苏州大学的研究生。在撰写书稿的过程中,借鉴、吸收了最新的学术研究成果,对此深表感谢。

杨旭辉

壬辰早春于姑苏寓所

文苑图【五代】周文矩 故宫博物院藏