博大精深的宋明理学·体贴“天理”·“天理论”体系之建构

二程确立起以“天理”为核心的哲学体系,程颢说:“吾学虽有所受,‘天理’二字却是自家体贴出来。”(《外书》卷一二)我们应当了解这句话的分量。

自家拈出“天理”

二程提出“天理”概念,决不仅仅是换一个字眼来代替以往哲学的“天”、“道”概念用以表示本体的意义。程颢在“泛滥于佛老几十年而后返于六经”之后,作了一次巨大的综合创造,即将儒家的道、理、性与道家天道、佛教的直觉体悟贯通起来,而二程所讲的“下学而上达”、“极高明而道中庸”,其内在含义都有三者会通的痕迹。

以往儒家哲学往往以天人关系为中心,无论主张“天人相分”,还是主张“天人合一”,都是以天、人作为相对待的范畴的。而在二程的思想体系中,天人对待的意义被泯除了,如二程说:“天人本无二,不必言合。”(《遗书》卷六)“道一也,岂人道自是人道,天道自是天道。”(《遗书》卷一八)

“道未始有天人之别,但在天则为天道,在地则为地道,在人则为人道。”(《遗书》卷二二上)

自然的苍苍之天和万物之灵秀的人是两个很大的范畴,而理则是隐藏在背后最根本的。二程将天道、人道、地道视为浑沦一体,实即强调天地万物汇归“一理”的世界统一性。这一思想具有深刻的意义。

自然界日月代行,物换星移,生机盎然;人类社会生息繁衍,尊卑定分,交代兴衰。面对这纷繁复杂、扑朔迷离的世界,人们会有数不清的为什么,而二程于其中看到了秩序,看到了在在皆是的理,一物有一物之理,万理统归于一理。

“天理”观念在后世受到学术界的深切关注并在社会中普遍流行,“天理”论笼罩中国思想界七百余年,我们可以毫不夸张地说,二程以后的七百年哲学盖皆出入洛学。

理—道体

“理”又叫“天理”,所以以天修饰“理”,在于指明“理”是自然而然,不假安排的,二程说:“其所以名之曰天,盖自然之理也。”(《粹言》卷三)在二程看来,“理”或“天理”是一种客观存在,“不为尧存,不为桀亡”,不依托人而独立存在;它“百理具备”,亦不因人的穷达好尚而加减,二程说:“天理云者……不为尧存,不为桀亡,人得之者,故大行不加,穷居不损,这上头来,更怎生说得存亡加减?是它元无少欠,百理具备。”(《遗书》卷二上)

“理”是无形、无声、无臭的,二程说:“有形皆器也,无形惟道。”(《粹言》卷一)“盖‘上天之载,无声无臭’,其体则谓之易,其理则谓之道,其用则谓之神,其命于人则谓之性。”(《遗书》卷一)

“理”不为人的感官所感知,却可以为心灵所感通,二程说:“心所感通者,只是理也。知天下事有即有,无即无,无古今前后,至如梦寐皆无形,只是有此理。”(《遗书》卷二下)“理”就其自身而言,是万理皆具,却又“寂然不动”,而人心对于“理”,则可以“感而遂通”。“理”是超时空的,今日所有之“理”,在古时已然存在,只是人们并没有发现和认识它;古时所有之理,即使它所依存之物消失,而其理仍在。“理”无形体,惟“心”可通,不论千载之前,抑或万里之遥,可以须臾而至,“不疾而速,不行而至,须默而识之处,故谓之神”(《遗书》卷二上),这是“心”对于“理”的神妙的感通作用。反过来,凡无形的事物,即便如荒诞的梦寐,因为有“心所感通”,因此也“是有此理”。

“理”作为道体,可以默识心通,却不可以描摹或言传。二程说:“理义精微,不可得而名言也,……默识可也。”(《粹言》卷一)又,有人问二程:“性与天道,是诚不可得而闻乎?”二程回答:“可自得之,而不可言传也。”(《粹言》卷二)

二程所讲的“理”超绝时空,无形、无声、无臭,自然而然,不可言传,与道家关于“道”的思想相通,所以二程经常称赞老、庄,说:“老氏《谷神不死》一章最佳。”(《遗书》卷三)“庄生形容道体之语,尽有好处。”(同上)

体用一源,显微无间

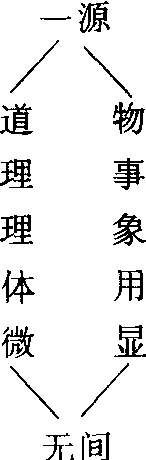

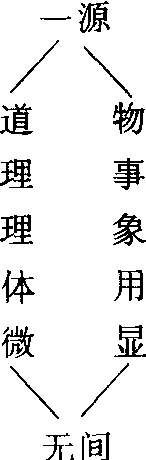

如上所述,二程认为“理”是一种客观存在的本体。但他们同时认为,对此存在,此本体,不必离开现象世界另有所求,存在就是此在,本体就是现体。二程为此提出“体用一源,显微无间”的命题,来阐述他们关于道与物、事与理、体与用相互关系的观点,值得我们细心玩味与体会。二程说:“道之外无物,物之外无道,是天地之间无适而非道也。”(《遗书》卷四)“至微者理,至著者象,体用一源,显微无间。故善学者求之必近。”(《粹言》卷一)“至显者莫如事,至微者莫如理,而事理一致,微显一源。古之君子所谓善学者,以其能通于此而已。”(《遗书》卷二五)根据上述论述,可以排出下列对应关系:

从字面意义说,道和理是体,是微,物和事是用,是显。道与物、事与理,虽有体用、微显之分,又浑然无间而不能离析为二。从深层意义说,道与物、事与理虽然没有空间上的分别,但却有逻辑上的因果关系。这好比是一粒种子,我们可以通过肉眼或藉助仪器观察到它的形状或内部组织,这可以说是“显”,但作为种子,它已经包含着自身展开为茎、叶、花、果的“理”,而我们不能直接从种子本身中看到茎、叶、花、果,所以称作“微”。种子能生出茎、叶、花、果,是因为自身包含着这样的理,这理就在物中,这理不能离开这物,这物也不能离开这理。这就是“体用一源,显微无间”的意思,理学把“生生”作为宇宙的根本法则,实即把这“种子”原理推广向宇宙,而视“理”(或曰“道”、“太极”)为宇宙的“种因”,它包含世界万物的过去、现在、未来的全部信息(“理”),并通过自身的律动,展开为万事万物的发展过程。这种理论有其深刻的含义,所以程颐说:“所谓善学者,以其能通于此而已。”

理必有对待这是一个具有普遍意义的辩证法命题,为二程所肯定,程颢说:“天地万物之理,无独必有对,皆自然而然,非有安排也。”(《遗书》卷一一)“万物莫不有对,一阴一阳,一善一恶,阳长则阴消,善增则恶减。斯理也,推之其远乎? 人只要知此耳。”(同上)

程颐说:“理必有对待,生生之本也,有上则有下,有此则有彼,有质则有文。一不独立,二则为文。非知道者,孰能识之。”(《程氏易传》卷二)

这里所可注意的是,程颐把“理必有对待”作为“生生之本”,给我们提供了一个暗示,从中可以看出理学的宇宙生成论与生物学的联系。人有男女,动物有雌雄、牝牡,由此推衍,把阴阳、天地作为万物的“生生之本”,这就是“道”,这就是“理一”。万事万物虽然各有其理,但也都体现其“必有对待”的“理一”。想知“道”者,当于此观之,识之。

理须有美恶这是程颢的一个观点,程颢说:

“事有善有恶,皆天理也。天理中物,须有美恶。”(《遗书》卷二上)“天下善恶皆天理,谓之恶者非本恶。”(同上)

程颢这一观点,可以从几方面来理解:第一,它贯彻了“理必有对待”的观点,万事万物皆有对待,“理”何尝无对待,承认此点,即可不必讳言理有美恶。第二,这一观点体现了“理”的普遍性,因为理不外事,事不外理,事有美恶,则理也有美恶,善的事物体现天理,恶的事物也体现天理。其实事物就其本身而言,本无所谓善恶(“谓之恶者非本恶”),善恶只是相对于人的价值标准。第三,程颢这一思想,是与他本人一贯的宽容精神相一致的。依他的思想,物情不一,人当察之以从善,不可自人于恶,但对恶的事物也能“涵容覆载”、“处之有道”,而不必嫉恶如仇。人皆应像圣人那样有天地一般的胸怀:“圣人即天地也。天地中何物不有? 天地岂尝有心拣别善恶,一切涵容覆载,但处之有道耳。若善者亲之,不善者远之,则物不与者多矣,安得为天地?”(《遗书》卷二上)

惜乎“理须有美恶”的思想,自程颐以下的理学家多不提及。程颐本人便是一个嫉恶如仇的人,对他以为“恶”的事物缺乏宽容精神,自然不会主张“理有美恶”。更主要的是理学讲“存天理”,既言“善恶皆天理”,那“存天理”还有什么意义呢? 因而在程颐以后的理学家那里,皆以“天理”为“至善”,“理”遂成一僵化、绝对之物。相形之下,愈见程颢气象之博大。而“理”成为僵化、绝对之物,必然走向它的反面,至清初傅山等人反理学,重又提出“理有美恶”的思想,实则此思想在程颢先已提出矣。

理一分殊这是二程天理论中的重要思想,它是二程用以解释世界的一个关键命题,我们可以从三个层次予以考察。

(1)“天下只有一个理”。

二程说:“理则天下只有一个理,故推至四海而准,须是质诸天地,考诸三王不易之理。……只是道得如此,更难为名状。”(《遗书》卷二上)又说:“一物之理即万物之理。”(同上)“万物一理。”(《粹言》卷一)

所谓“天下只有一个理”、“万物一理”有两层意义。第一,世界上的事物万有不齐,但却有它的统一性,程颐说:“天下之理一也,涂虽殊而其归则同,虑虽百而其致则一。虽物有万殊,事有万变,统之于一,则无能违也。”(《周易程氏传》卷二)第二,世界上的万事万物有一个共同的来源,程颐说:“动物有知,植物无知,其性自异,但赋形于天地,其理则一。”(《遗书》卷二四)人虽是天地之灵秀,但也同为天地所生,也是万物中之一部分,二程说:“所以谓万物一体者,只为从那里来。人只为自私,将自家躯壳上头起意,故看得道理小了它底,放这身来,都在万物中一例看,大小大快活。”(《遗书》卷二)二程强调世界的统一性与共源性,而反复讲“理一”或“一理”,这“理”并不是指一个独立的精神实体,而是万物皆赋形于天地、归本于阴阳、五行这样一个“道理”。二程说:“二气五行,刚柔万殊,圣人由一理复其初也。”(《粹言》卷二)论者或以“一理复其初”为理本论,实为望文生义或断章取义,二程这里说的是由“二气五行”这样一个道理来“复其初”,即解释世界万物是如何生成和如何统一的。所以二程这一观点所反映的并不是唯心说,相反却是具有唯物论倾向的自然主义。

(2)

“一物须有一理”。程颐说:“天下物皆可以理照,有物必有则,一物须有一理。”(《遗书》卷一八)“凡眼前无非是物,物物皆有理,如火之所以热,水之所以寒,至于君臣父子间皆是理。”(《遗书》卷一九)

“一物须有一理”与“天下只有一个理”是形式上对立的命题,其实是各有所指。“天下只有一个理”是指宇宙万物的统一性和共源性,“一物须有一理”是指具体事物的规定性。就一物而言,它可以反映万物的共性,所以“一物之理即万物之理”,又可以表现其本身的个性,所以“一物须有一理”。

虽然“一物之理即万物之理”,但要求万物共有之理,却不能只从一物上求得,因此程颐说:“人要明理,若止一物上明之,亦未济事,须是集众理,然后脱然自有悟处,然于物上理会也得,不理会也得。”(《遗书》卷一七)有人问:“只穷一物,见此一物,还便见得诸理否?”程颐答道:“须是遍求。虽颜子亦只能闻一知十,若到后来达理了,虽亿万亦可通。”(《遗书》卷一九)这里所可注意的有二:第一,二程所说:“集众理,脱然自有悟处。”可以不从“物上理会”,是一种由感觉经验到直觉体悟的方法,而排除了科学实验的方法,程颐甚至说:“如止云通天之文与地之理,虽不能此,何害于儒? 天地人只一道也。”(《遗书》卷一八)第二,二程说“到后来达理了,虽亿万亦可通”。所谓“达理”,即万物归本于阴阳五行的道理,明此理,即可解释火之所以热、水之所以寒,以至君臣、父子间的关系等等。程颐还说过:“物理须是要穷。若言天地之所以高深,鬼神之所以幽显。若只言天只是高,地只是深,只是已辞,更有甚?”(《遗书》卷一五)研穷物理,求出事物所以然之故,这很有科学的探求精神,但由于二程还不能重视科学的实验方法,他们所能做到的,也只能是用阴阳五行理论作出似是而非的解释。以阴阳学说解释事物,有些颇近理,如解释雹时,程颐说:“雹是阴阳相搏之气。”(《遗书》卷一八)有些则完全是牵强附会,如程颐解释雉尾长、兔尾短时说:“兔何以无尾,有血无脂? 只是为阴物。大抵阳物尾长,阴盛者尾愈长。如雉是盛阳之物,故尾极长。”(同上)二程所谓穷物理,大抵类此。

(3)理一分殊。

“理一分殊”从逻辑上说,是“天下只有一个理”与“一物须有一理”的综合统一。从自然观上说,“理一”是万物皆归本阴、阳,“分殊”是事物各有其理,同时又体现“理一”的总理。但“理一分殊”已不限于自然界,也可以应用于社会而成为一般的法则,如用“理一分殊”解释君臣、父子关系,君为阳,臣为阴;父为阳,子为阴。阳尊阴卑,所以臣子应爱敬君父。

“理一分殊”观念贯穿着二程思想,但明确提出此四字加以概括,则是由程颐开始的。程颐认为张载《

西铭》体现了“理一分殊”思想。当时二程弟子杨时曾写信给程颐,认为张载《西铭》“民,吾同胞,物,吾与也”有墨子兼爱之意,程颐即复信加以驳正,在此复信中使用了“理一分殊”的提法:

“《西铭》明理一而分殊,墨氏则二本而无分。(老幼及人,理一也。爱无差等,本二也。)分殊之蔽,私胜而失仁;无分之罪,兼爱而无义。分立而推一,以止私胜之流,仁之方也。无别而迷兼爱,至于无父之极,义之贼也。”(《文集》卷九,《答杨时论西铭书》)

关于墨子“兼爱”思想,历史上曾有一段公案。儒家主张“仁爱”,爱人及物,但强调“亲亲为大”,即因亲疏远近而“爱有差等”。墨子主张“兼爱”,爱一切人而“爱无差等”。这意味着爱自己的父亲同爱别人的一样,因而孟子批评墨子“无父”,而这里程颐批评“墨氏二本而无分”。无分就是将自己的父亲同别人的父亲混为一谈,失掉了做人子的责任与义务,所以是“义之贼也”。“分殊”也有它的偏蔽,因为它可能产生只爱自己的父亲,而完全不爱别人的父亲的现象。这是“私胜而失仁”,救正之方,就是推求“理一”,“老吾老以及人之老”,这是仁爱的方法。传统儒学一方面讲“泛爱众”,一方面又讲“爱有差等”,理论上是有矛盾的,程颐把它看作“理一”与“分殊”的统一,把伦理学上升到哲学高度上来加以辨正,这可以说是一个典型范例。

格物穷理“格物”是儒家经典《大学》中“格物、致知、诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下”八条目中的首要条目,二程把它看作立身应世的根本和始基,程颐将“格物”引伸为“穷理”,他说:

“致知在格物,则所谓本也,始也;治天下国家,则所谓末也,终也。治天下国家必本诸身,其身不正而能治天下国家者无之。格,犹穷也;物,犹理也,犹曰穷其理而已也。”(《遗书》卷二五)

他所谓的“穷理”,首先是穷那“一物有一物之理”的理,即是要人们透过事物的现象,寻绎出那事物之所以如此的理据。程颐说:“物理须是要穷。若言天地之所以高深,鬼神之所以幽显。若只言天只是高,地只是深,只是已辞,更有甚?”(《遗书》卷一五)又说:“穷物理者,穷其所以然也,天之高、地之厚、鬼神之幽显,必有所以然者。”(《粹言》卷二)此种思想最富有科学精神,但程颐的时代,远未达到实证科学的时代,“穷物理”缺少了实验的手段,所谓“穷其所以然”就只能停留在思辨的阶段,因而程颐说:“穷至物理无他,唯思而已矣。‘思曰睿,睿作圣’,圣人亦自思而得,况于事物乎?”(《外书》卷四)对某一认识对象,如果只是对它孤立地加以思考,那是想不出什么名堂来的,必须将此事物与其他事物的关系以及整个世界的关系联系起来思考,才能找出该事物存在的理据。这种认识方法具有普适性,可以“类推”于其他认识对象。世界是统一的、和谐的、有秩序的,因之具体事物之理必然会归于世界统一的“理”,程颐说:

“格物穷理,非是要尽穷天下之物,但于一事上穷尽,其他可以类推。……所以能穷者,只为万物皆是一理。”(《遗书》卷一五)

“穷至于物理,则渐久后天下之物皆能穷,只是一理。”(同上)

程颢曾观鸡雏、观游鱼、观草木,所观察的是具体的“生理”,所体会的却是大化流行的生生不已之道。所谓大化流行的生生不已之道,别人语之,自己未必能理解,即使有所理解,也不能融贯于万物,必待自己切身体认,真积力久,脱然贯通,才能彻悟,程颐说:

“今天欲致知,须要格物,物不必谓事物然后谓之物也,自一身之中,至万物之理,但理会得多,相次自然豁然有觉处。”(《遗书》卷一七)

“或问:‘格物须物物格之,还只格一物而万理皆知?’曰:‘怎生便会该通? 若只格一物便通众理,虽颜子亦不敢如此道。须是今日格一件,明日又格一件,积习既多,然后脱然自有贯通处。’”(《遗书》卷一八)

这种认识方法虽然有由感性认识到理性飞跃的合理成份,但却笼罩在直觉主义的玄思迷雾中。

存理灭欲二程提出“天下只有一个理”,乃合自然与社会而言,他们认为,道未始有天人之别,“道,一也。岂人道自是人道,天道自是天道”(《遗书》卷一八)?他们以这样的命题填平了自然与社会两个领域的巨大鸿沟,把封建等级秩序看成同自然法则一样是天经地义的。以自然法则为封建等级制度作论证,这是二程天理论的着眼点和落脚点,二程论证说:“‘天尊地卑’,尊卑之位定。……尊卑既别,贵贱之位分矣。”(《程氏经说》卷一)他们认为尊卑贵贱等级制度是维护封建国家的险关屏障,可以“杜绝陵僭,限隔上下”,二程说:

“守国者必设险,山河之固,城郭沟洫之阻,特其大端耳。若夫尊卑贵贱之分,明之以等威,异之以物采,凡所以杜绝陵僭,限隔上下,皆险之大用也。”(《粹言》卷一)

而君臣、父子的尊卑关系和道德义务也如“火之所以热,水之所以寒”一样,是天地间之“定理”:

“物物皆有理,如火之所以热,水之所以寒,至于君臣、父子间皆是理。”(《遗书》卷一九)

“父子君臣,天下之定理,无所逃于天地之间。”(《遗书》卷五)

因而凡为臣子,必须尽此道德义务,这就是“存理”,失此理,便会入于夷狄、禽兽,程颐说:

“后世人理全废,小失则入于夷狄,大失则入于禽兽。”(《遗书》卷一七)

“人只有个天理,却不能存得,更做甚人也? 泰山孙明复有诗云:‘人亦天地一物耳,饥食渴饮无休时。若非道义充其腹,何异鸟兽安须眉?’”(《遗书》卷一八)

依二程意见,人必须在封建伦理规范中生活,越出封建伦理规范,便会人欲横流,蹈于恶地,程颐说:“礼即是理也,不是天理,便是私欲,……无人欲即皆天理。”(《遗书》卷一五)二程所说的人欲,有时也叫私欲、嗜欲、内欲,包括范围甚广,凡非属礼教的视、听、言、动,都属于人欲。二程以为人有人心、道心二重的人格心理,程颢说:“‘人心惟危’,人欲也;‘道心惟微’,天理也。”(《遗书》卷一一)程颐说:“人心,私欲,故危殆;道心,天理,故精微,无私欲则天理明矣。”(《遗书》卷二四)因而二程以为圣学之要就是收敛身心,以道制欲,使人的精神向上追求完美的道德理想,有人曾问程颐:“先生谨于礼四五十年,应甚劳苦。”程颐答道:“吾日履安地,何劳何苦? 佗人日践危地,此乃劳苦也。”(《遗书》卷一)他要在规矩中求得自由,在宁静的精神生活中求得愉悦。

程颢提出:“圣贤千言万语,只是欲人将已放之心约之使反,复入身来,自将寻向上去,下学而上达也。”(《遗书》卷一)但心有时而外驰,则是由于外物引诱,使内欲萌动,克服它的根本办法,就是不接触外物,程颐说:

“人之所以不能安其止者,动于欲也。欲牵于前而求其止,不可得也。……止于所不见,则无欲以乱其心,而止乃安。……外物不接,内欲不萌,如是而止,乃得止之道,于止而无咎也。”(《周易程氏传》卷三)

所以二程的道德修养,实是一种脱离社会实践的修养方法,它可以保证人们在封建社会里不犯咎失,却束缚了人们的创造性和主观能动性,以至后世理学家热衷道德性命之学,而普遍忽视经世致用。理学讲“全体大用”,其于“全体”或有所得,而于“大用”却不周也。